中国参与全球治理的一大短板:国际性社会组织的缺失

2020年5.1期间,我写了《事关国家命脉的“国际追责”》一文,2.3万多字;

2021年5.1期间,我写了《合规新议题:中国企业“走出去”的社会法风险》一文,也是2万多字;

今年5.1期间,写了这篇文章,只有9000多字。不仅减轻了自己负担,也减轻了大家阅读的负担。不足、不妥之处,欢迎大家拍砖指正。

当前全球确实正在经历百年未有之大变局,其变化的深度和广度将超过我们很多人的认知。抛开对俄乌双方正义性的争论,俄乌战争暴露了俄罗斯在全球治理体系中的脆弱性。

近些年来很多人唱衰“全球化”,俄乌战争进一步催化了传统全球治理体系的震荡甚至重组,世界似乎更会呈现“诸侯割据”的局面。但应该清醒认识到的是,世界政治经济文化已经高度关联,“全球化”仍将是不可逆转的潮流,以怎样的角色参与新秩序下的全球治理将是所有大国面临的机遇和挑战。“去全球化”甚至“闭关锁国”将导致大国的衰败,而抓住机遇、主动参与重塑全球治理机制将意味着新兴大国真正的崛起。

全球治理的机制主要是国际组织和跨国公司,国际组织又分国际政府间组织和国际性社会组织。国际政府间组织、国际性社会组织和跨国公司作为全球治理的三大支柱,互相作用,共同搭建了全球治理的舞台。我国作为联合国安理会常任理事国,在以联合国为中心的国际政府间组织中扮演着重要角色;伴随中国经济走向全球,一些中国背景的跨国公司也在全球治理体系中发挥日益重要的作用。

但遗憾的是,中国缺乏真正具有国际影响力的国际性社会组织,甚至我国很多党委、政府的决策部门以及跨国公司的主要负责人对国际性社会组织都缺乏基本的了解,这导致了我们在参与全球治理进程中“瘸腿”的局面,严重影响和限制了我国参与全球治理的能力和效果。

联合国驻日内瓦办事处“万国宫”,是联合国的前身“国际联盟”的总部所在地。

一、国际性社会组织的定义及其在全球治理中的作用

关于社会组织在国内外有很多不同的称谓。很多国家最普遍的提法是“非政府组织”(non-governmental organization,NGO),与国际化相对应的就是国际性非政府组织(International non-governmental organization,INGO)。我国称“社会组织”,与国际化相对应的就是“国际性社会组织”。

关于国际性社会组织很难有统一的定义,国际协会联盟(Union of International Associations,UIA)是一家专门研究国际性社会组织的社会组织,其通过某些特定“标签”来判定某个组织是否属于国际性社会组织,比如成员是否分布在多个国家,名称或者活动看起来具有国际性,是否获得联合国经社理事会咨商地位等。

联合国经社理事会建立了社会组织的咨商地位制度,但其对申请的社会组织并未有清晰的定义,只是强调不应是由政府间协议建立的组织。

很多国家地方政府,包括我国香港地区,都可以以“国际”“全球”等名义登记社会组织。本质上看,即使以“国际”“全球”等名义登记,或者发起成员来自多个国家,但如果只是在某个国内开展活动,并不关注全球议题,也很难称为国际性社会组织。相反,有些在某个国家登记,名称中并未有“国际”“全球”等字样,但在全球开展活动或者对全球的某个议题有影响,比如在美国登记的盖茨基金会,其在全球开展活动,显然也属于国际性社会组织。所以准确理解,国际性社会组织应当是在全球治理进程中发挥作用的社会组织。

受到大国竞争等各种因素的影响,国际政府间组织的决策程序日益复杂,其所能发挥的作用也正在受到日益普遍的质疑。国际性社会组织以其专业性和灵活性,正在全球治理进程中发挥着越来越重要的作用。

(一)国际性社会组织可以影响全球政治进程。

很多国际法的制定背后都有国际性社会组织深度参与的身影。很多中国社会组织到联合国参加会议,主要以准备好的稿子发言为目标,对发言的效果以及要开展的相关活动缺乏深入的思考。有次在联合国日内瓦总部开会,有个国际性社会组织负责人问我,你们在关注国际儿童保护领域的哪个决议吗?我一直牢记这个问题。我们应该怎样更深度地参与全球议程呢?

记得2017年6月在日内瓦参加联合国人权理事会会议期间,我去拜访了一家国际性社会组织Defence for Children的创始人Nigel Cantwell先生,他介绍了早期推动《儿童权利公约》的进程。1983年他们成立了推动《儿童权利公约》的社会组织工作组——也就是另外一家国际性社会组织Child Rights Connect的前身。这个显然带有国际性的社会组织游说了更多国家的政府和联合国儿童基金会参加进来,最终推动联合国通过了《儿童权利公约》。

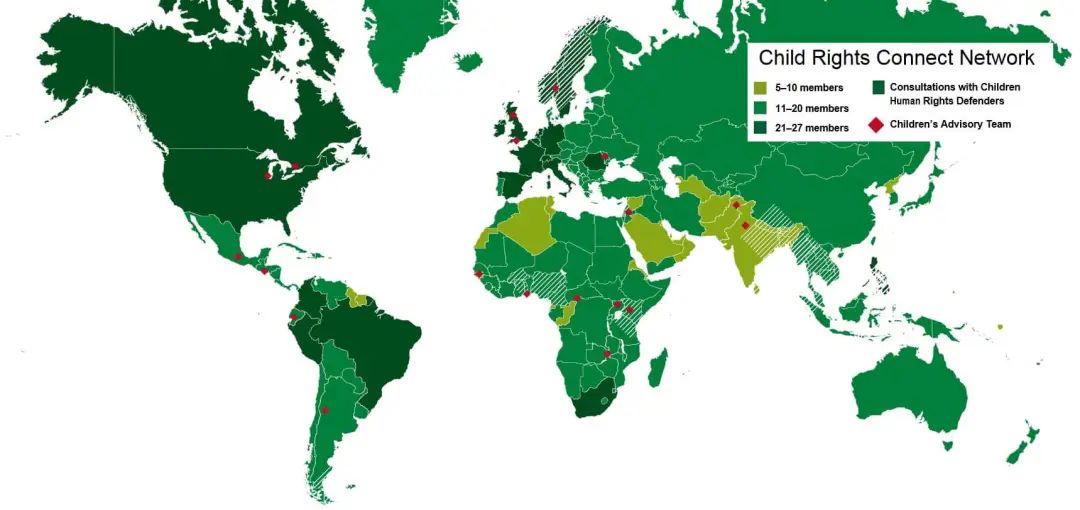

Child Rights Connect在世界各个地区拥有超过85个成员组织。

我们特别熟悉的世界经济论坛(又称“达沃斯经济论坛”),大家都熟悉其在全球经济领域的影响力,其实其在全球政治进程中也具有广泛影响力。上世纪八十年代,希腊与土耳其关系紧张,战争几乎一触即发。世界经济论坛主席施瓦布先生往返于雅典和安卡拉之间密集斡旋,最终促成两国总理会面谈判,签署两国关系正常化的达沃斯宣言。1992年,经过施瓦布先生的多次沟通,两年前刚从监狱中释放出来的曼德拉先生与时任南非总统首次在国外携手亮相。

上述例子不胜枚举,很多联合国的公约、决议以及全球治理进程背后都有国际性社会组织的深度参与。

(二)国际性社会组织深度影响全球经济议程。

由于很多政治领导人的参与,世界经济论坛在经济领域的影响力是显性的。很多标准化组织并未如世界经济论坛一样耀眼,但其对经济议题的影响却是深远的。

我在2019年6月应邀参加了在上海召开的移动通信系统协会亚洲会议的一个分论坛,会议有6万多政府及企业界的代表参加。这个协会的成员包括200多个国家和地区的800多家移动运营商和200多家相关大型企业,如手机制造商、软件设计商、设备提供商、互联网公司等,其在全球移动通信系统有着重要的影响力。

总部位于纽约的电气与电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,简称IEEE)成立于1963年,由原美国无线电工程师协会和美国电气工程师协会合并而成,根据其官网显示,该协会发表了全世界电子、电气还有计算机科学领域30%的文献,制定了超过1300个现行工业标准,在太空、计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等领域影响深远。类似国际性社会组织不胜枚举,其深刻影响着全球经济发展的议程。

(三)国际性社会组织深刻影响着跨国公司的文化。

任何企业都要追求自身的经济诉求,但在全球化的进程中,跨国公司不能为了利益不择手段,不能唯利是图。很多国际性社会组织制定了很多企业社会责任的标准,这些标准深刻影响了跨国公司的文化。

国际标准化组织(International Organization for Standardization,简称ISO)是目前在标准领域世界上最大、最有权威性的国际性社会组织,1946年10月在伦敦成立,目前总部设在日内瓦,该机构在全球的质量标准制定、国际贸易等方面具有广泛影响力,每年10月14日庆祝的世界标准日,即是国际标准化组织(ISO)的成立日,很多国家会在世界标准日举行相关活动。

社会责任国际(SAI)成立于1997年,是一个推动工作场所权益的国际性社会组织,其制定的社会责任标准SA8000是世界公认的社会认证项目。SA8000标准和认证体系为不同行业、不同国家的各类企业提供了一个框架,使其以对工人公平和体面的方式开展自己的业务,并证明其遵守最高社会标准。

(四)国际性社会组织深度参与全球民生项目,推动了人类社会福祉。

国际救助儿童会是全球儿童保护领域最大的国际性社会组织,有28个成员组织,在125个国家开展工作,在2015年其全年经费超过21亿美元,仅英国救助儿童会资金预算就达到5.89亿美元,美国救助儿童会资金预算达到6.78亿美元。

无国界医生是全球最大的独立医疗救援组织,总部设于日内瓦,现有员工45000余人,该组织的目标是“不分种族、国家与宗教背景,义务地协助战火和自然灾害中受伤的人类得到医治”,超过80%的资金来自独立捐款。

比尔和梅琳达·盖茨基金会是世界上最大的慈善捐赠机构,由微软创始人比尔-盖茨、原妻子梅琳达于2000年成立,致力于为全球最弱势群体的生命改善创造机会,在135个国家开展项目,为促进全球健康与发展作出了重大贡献。这些民生活动和项目改善了所在国家百姓的日常生活,从细微处推动、影响了全球治理的进程。

二、中国国际性社会组织参与全球治理的缺失

(一)中国背景的国际性社会组织太少。

根据国际协会联盟出版的《国际组织年鉴(2021-2022)》显示,世界范围内的国际组织总数为74250个,其中非政府间国际组织66425个,政府间国际组织7825个。但中国背景的国际性社会组织有多少呢?中国政府目前按国际性社会组织批准的刚刚超过40家。根据联合国社会和经济事务部数据库最新统计,截至目前有6155家社会组织具有咨商地位,其中中国有86家(包括香港19家、台湾1家、澳门3家),中国大陆有63家。而美国有1214家,印度还有305家,相比之下,中国显然太少。

联合国人权理事会在日内瓦万国宫召开。图/Elma Okic

(二)中国社会组织参与全球治理程度很低,即使获得联合国咨商地位的社会组织,很多也只是获得了资格,并未有效发挥作用。

2015年9月我到日内瓦参加联合国人权理事会第30届大会,这是我第一次到联合国正式参加人权理事会会议。那次在日内瓦参加了五天会议,期间观察了100多场主题边会,竟然没有一场是中国社会组织主办、也没有见到主席台上有一个中国人发言。这次经历也促使我2017年6月全程参与了人权理事会第35届大会,会议期间我们自己就主办了两场主题边会,并结合参加会议的经历出版了《走进联合国》一书。

2018年初作者发表的《走进联合国》,记录了中国社会组织首次全程深度参与联合国人权理事会的历程,为更多企业、社会组织了解联合国人权机制提供了参考。

近些年来这种局面有所改变:申请咨商地位的社会组织多了,主动发言和举办边会的社会组织也多了。但客观地说,中国社会组织参与联合国机制还处在起步阶段,更多是单方的宣讲,还没有能够真正参与到全球治理的议程中去,这是我们必须要看到的。

(三)“卡多佐报告”提出的问题近20年过去依然没有明显改善。

2003年2月,联合国秘书长安南任命了一个由前巴西总统费尔南多.恩里克.卡多佐担任主席的名人小组,2004年6月,名人小组向联合国提交了专题报告《我们人民:公民社会,联合国和全球治理》,这份报告被简称为“卡多佐报告”。

报告共提出了30项具体改革建议,其中明确提出了南北方社会组织发展不平衡问题:在联合国活跃的社会组织主要来自发达国家;这些社会组织的总部也主要是在发达国家;在联合国体系中,发展中国家的社会组织很不发达,发展中国家社会组织以及困境人群的声音容易被忽视。为此报告建议秘书长应该把解决南北不平衡作为提升联合国和社会组织关系的一个优先事项。

近些年来,尽管从联合国角度,对发展中国家社会组织的参与给予了一定重视,但必须看到的现实是,发展中国家在联合国机制中的作用仍然非常有限,中国作为最大的发展中国家,也依然面临这种严重滞后的局面。

2018年11月,人权理事会对中国第三轮国别人权审议期间,北京青少年法律援助与研究中心参加“改革开放40年中国社会组织的发展与人权事业进步”的主题边会。

(四)中国国际性社会组织发展滞后的局面不仅体现在参与联合国相关议程方面,也体现在参与全球经济社会发展等各个方面。

近年来中国和美西方竞争加剧,有些问题体现得更加明显。2019年,华为被WiFi联盟、蓝牙技术联盟、JEDEC协会、SD存储卡协会暂停会员资格,上述组织都是在美国登记的国际性社会组织,尽管其强调相对登记国政府的独立性,但实际上其不仅受到登记国政治气氛的影响,更是受到登记国法律政策变化的影响。在全球竞争甚至斗争加剧的时候,这些国际性社会组织很难真正保持独立,参与其中的中国相关企业不可避免会受到影响。

另外要看到的是,在全球关注的气候变化、法治与人权、经济领域的标准制定、民生、文化等各个领域,都很难发现有重大影响的中国背景国际性社会组织。

三、对中国发展国际性社会组织的建议

中国是否要支持发展国际性社会组织?中国要支持发展怎样的国际性社会组织?中国怎样支持发展国际性社会组织?对这些基本问题还有待更深入的思考。这是一个关系到国家如何更好地参与全球治理的战略性命题,需要国家以及跨国公司开展更多务实的战略性研究。我提出一些基本建议,供参考。

(一)改变观念,以更开阔的视野来认识国际性社会组织。

很多时候大家都在谈论“全球治理”、社会组织“走出去”,但这样做的目的是什么?我与很多人就此作过交流,其实很多人并未想清楚这个基本问题。眼界决定方向,缺乏清晰的目标就导致无法制定具体的战略。中国参与全球治理当然要维护自身国家的利益,但在维护自身利益的同时,还要有一个更开阔的目标。

总书记外交思想的核心是构建人类命运共同体,他在联合国日内瓦总部的大会上演讲时强调要珍惜和保护地球:“宇宙只有一个地球,人类共有一个家园。霍金先生提出关于‘平行宇宙’的猜想,希望在地球之外找到第二个人类得以安身立命的星球。这个愿望什么时候才能实现还是个未知数。到目前为止,地球是人类唯一赖以生存的家园,珍爱和呵护地球是人类的唯一选择。瑞士联邦大厦穹顶上刻着拉丁文铭文‘人人为我,我为人人’。我们要为当代人着想,还要为子孙后代负责。”为此他提出构建人类命运共同体:“构建人类命运共同体是一个美好的目标,也是一个需要一代又一代人接力跑才能实现的目标。中国愿同广大成员国、国际组织和机构一道,共同推进构建人类命运共同体的伟大进程。”

如果只是以狭隘的视野去追求自身的利益,那在国际社会就很难找到朋友,社会组织“走出去”将步履维艰。建议大力宣扬构建人类命运共同体的思想,心怀天下,以天下苍生为念,中国发展国际性社会组织将有无限广阔的前景。

日内瓦万国宫广场上的“断椅”。1997年,为纪念“地雷议定书”的正式生效,著名艺术家丹尼尔·柏塞特代表国际残联创作了这一雕塑。警醒我们和平、生命、人类尊严的崇高价值。

(二)尽快制定《国际性社会组织登记管理办法》。

尽管有些“国际”“全球”称号的社会组织其实就是本土或山寨组织,但也要看到,名称中带有“国际”“全球”等字样也是国际社会辨别一家社会组织是否“国际性”的重要“标签”。在其他国家申请登记这种带有国际化“标签”的社会组织很容易,但在我国非常艰难。

我在中国推动儿童保护事业20多年,我所在的北京青少年法律援助与研究中心、北京致诚农民工法律援助与研究中心2011年就获得联合国经社理事会特别咨商地位,我们深度参与了大量多边、双边活动,以此为基础,我希望在全球推动儿童保护事业的发展。

2019年9月,在联合国人权理事会第42届大会期间,北京青少年法律援助与研究中心举办“儿童法与儿童权利公约”的主题边会,受到新华社、澎湃等媒体报道。

▲ 2009年7月,时任联合国秘书长潘基文夫人柳淳泽来访。

按国际协会联盟是否获得联合国经社理事会咨商地位的标准,北京青少年法律援助与研究中心应该属于国际性社会组织,但在开展国际活动时,绝大多数人从名称判断还是认定我们是中国一个地区的组织。这在很大程度上限制了我们“走出去”的效果。

2015年6月我们向民政部申请成立“国际儿童保护联盟”,民政部相关司局非常支持,最后民政部党组批准,确定民政部作为业务主管单位、民政部登记。半年时间内民政部做了大量工作,又征求了另外六个部委同意。遗憾的是,因为种种原因,至今未获批准,我申请登记的注册资金一直在银行“躺平”。

这不是哪个官员的问题,而是我们的观念和认知问题,是我们的认知束缚了我们自身的手脚。后来我在日内瓦申请成立了“国际儿童法联盟”,目前已经稳步开展工作。

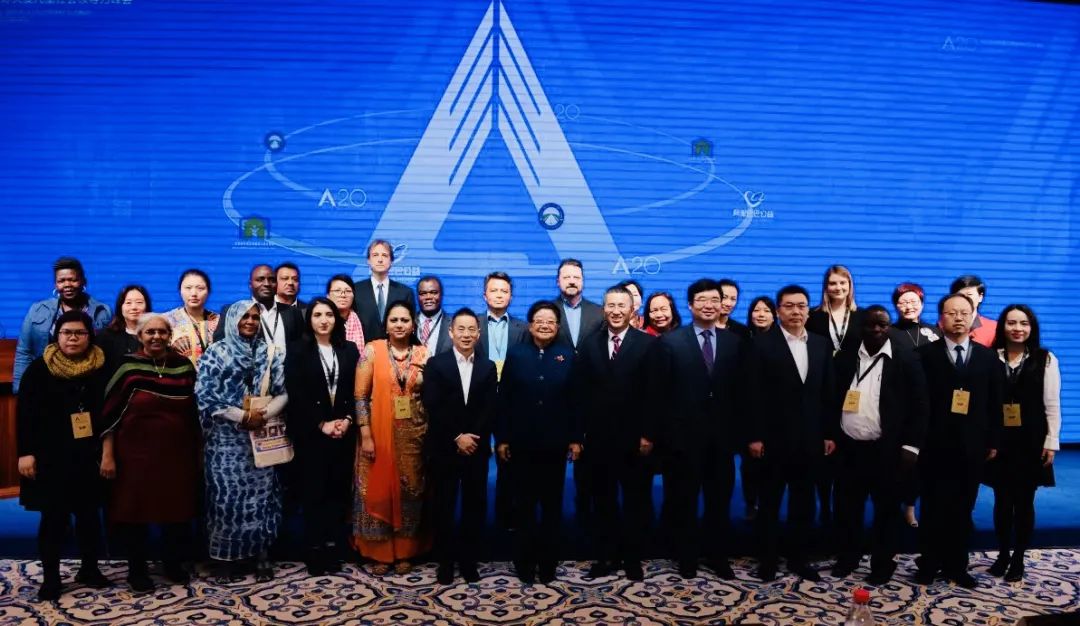

2018年3月在北京举办“A20”关爱儿童峰会,来自全球20多个国家的20多位儿童保护组织负责人参与,原全国人大副委员长、现全国关心下一代工作委员会主任顾秀莲、公安部刑侦局副局长陈士渠等领导现场致辞。

在国家以及有些地方政府的文件中提出“吸引国际组织落户”,这种提法是不现实的。国际政府间组织总部设在哪里是要经过政府间复杂的磋商,在其他国家批准成立的国际性社会组织到我国要按《境外非政府组织境内活动管理法》管理,那些在其他国家成立的国际性社会组织很难把总部迁到我国。

那么,如何吸引哪些国际组织到中国落户呢?在内部座谈会议上我多次提出过这个问题,国家似乎也认识到了这个问题,中办国办2016年文件中明确提出“支持成立国际性社会组织”。遗憾的是,由于国家缺乏专门的登记办法,民政部也无法落实上述要求。

所以,建议国家尽快制定《国际性社会组织登记管理办法》,不仅依法简化登记手续,而且在税收、资金来源、境外人员招聘、日常项目管理等方面强化服务和支持,以切实发展一批具有广泛国际影响力的国际性社会组织。

(三)按“国际化”理念、策略和方法来参与和发展国际性社会组织。

这是我国参与和发展国际性社会组织面临的最大挑战。我国有自己特色鲜明的政治制度,我国依据中国政治制度和相关法律对社会组织进行管理,这无可厚非。但如果想要在全球治理中发挥重要作用,就要尊重和适应不同的国家制度、不同的价值观以及不同的策略和方法。同样,如果想要参与和发展国际性社会组织,就要尊重和适应“国际化”的理念、策略和方法。

如果我国批准的国际性社会组织政府背景太强,在国内当然容易获得批准和支持,但很难真正实现“国际化”。我国一些事业单位性质的群团组织、社团以民间组织身份参与国际交流活动,被国外称为“GONGO”(Government Organized NGO),国际社会往往将其等同于中国政府,这就影响了其参与国际活动的效果。

很多国家政府与所在国登记的国际性社会组织都有良好的互动,如同中央大力支持民营企业发展一样,建议国家要以深化改革开放的勇气,研究管理国际性社会组织的措施,创新管理方法,大力支持民办国际性社会组织的发展。

(四)加强政府、企业与社会组织的互动,共同推动国际性社会组织的发展。

在全球治理体系中,国际政府间组织、跨国公司、国际性社会组织与各国的政府、企业、社会组织是紧密互动的利益相关方。很多国际性社会组织都是一些企业支持发展起来的。

我们熟悉的SA8000最早就是欧美的企业和国际性社会组织联合发起,最早授权经济优先委员会(Council on Economic Priorities,CEP)来具体负责维护和推广这一标准。商业企业通过国际性社会组织把自身追求的价值观和具体标准在整个经济领域进行推广。1997年初经济优先委员会成立了Council on Economic Priorities Accreditation Agency,CEPAA),由CEPAA负责制定具体标准。2001年,CEPAA更名为社会责任国际(Social Accountability International,SAI),所以社会责任国际作为一家在全球有重大影响的国际性社会组织,其所推广的标准背后是部分企业和国际性社会组织共同的价值观和追求。

建议中国企业尤其是开展跨国业务的企业要有全球视野,要探索支持或参与成立相关国际性社会组织,以更好参与标准制定、在相关领域凝聚国际共识、引领相关行业健康发展,在全球治理体系中发挥积极作用。

(五)加大人才培养力度。

国家意识到了这个问题,在2010年就提出要“培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务与国际竞争的国际化人才”,为此很多学校开设了专门的专业。要提醒的两点是:国际形势加速演变,有些专家看的都是一些过时的二手、三手材料,这种研究又有怎样的实际应用价值呢?很多优秀的年轻人可能外语学的很好,但缺乏实际历练的机会,国内问题都尚不清楚,又怎么能够有效参与全球治理呢?

真正的国际化人才最需要的是国际化的历练。记得国内一位著名大学在日内瓦大学交换学习的学生,在参与我们两天联合国人权理事会的相关活动后,深有感触地说,在日内瓦大学快一年了,对“国际化”从未有这两天来的深切感受。真正的国际化人才需要对某项事业强烈的使命感、开阔的国际视野、良好的综合能力、丰富的工作经验,这些都需要在具体工作中去历练。

建议从国家层面,对培养国际化人才开展更务实的研究,制定出更实用的具体政策,为国际化人才的脱颖而出提供更多的机会。

(六)创新资金筹集渠道。

没有资金的支持,国际性社会组织很难发展起来。当前国际性社会组织资金来源主要侧重于三个方向:一是企业家捐赠,比如在全球有重大影响力的福特基金会、盖茨基金会等,他们的资金主要来自于发起人自己捐赠;二是主要来自于政府项目资金的支持。发达国家普遍通过向国际性社会组织提供资助的方式来实现自身战略目标,资助对象既有民主、自由、人权等与政治密切相关的议题,也有环保、妇女儿童、少数人群等更贴近民生的议题。三是主要来自于社会公开募集,通过开展各种公开募集资金的活动,从社会上筹集资金。

中国不仅缺乏成熟的国际性社会组织,更缺乏稳定的资金来源。这在某种程度上形成了一种恶性循环:缺乏资金,难以吸引优秀人才,社会组织难以发展壮大;而社会组织普遍较弱,筹集资金的能力就更弱。

建议国家要加大对国际性社会组织资金扶持力度,同时国际性社会组织也要加强自身建设,创新筹资渠道,从企业以及社会募集更多资金。除了福特基金会、盖茨基金会这类自有资金的国际性社会组织,在某种程度上,资金来源的多元化程度,体现着该社会组织独立性的程度。中国背景的社会组织,要想真正实现全球化发展,在全球治理中发挥重要作用,首先也要学习国际化筹资的策略与方法,使社会组织获得稳定的多元资金的支持。

(七)国际性社会组织需要培育和发展的过程。

一些具有强大政府背景、高调成立的国际性社会组织,其成立之初的强大背景决定了其必将被打上政府的标签,很难发展成为真正具有国际影响力的国际性社会组织。

很多国际性社会组织都经历了从小到大艰难的发展历程。救助儿童会于1919年5月在伦敦成立,创始人之一是一位富有远见的女性——埃格兰泰恩•杰布。在一战结束后,看到大量儿童流离失所,埃格兰泰恩•杰布提出应当保障战争中的儿童权益,为此,她与妹妹共同创立了救助儿童会(Save the Children)。世界经济论坛起源于1971年1月在瑞士小镇达沃斯召开的欧洲管理研讨会,成立之初只有一个三人的小办公室,目前在纽约、北京和东京均设有运营团队,拥有来自60多个国家的600多名员工。

我们不要一提国际性社会组织就想到每年上亿美元预算、办公豪华、薪水丰厚,很多国际性社会组织都面临着复杂的成长压力。建议国家从政策、资金等方面培育、支持一些具有国际化潜力的国内专业社会组织,使其逐步从国内走向国际。这些社会组织不仅具有良好的专业基础和成长经验,也深刻了解中国国情,可以在“讲好中国故事”基础上在全球治理中逐渐发挥重要作用。

我们重视国际组织在全球治理体系中的作用但不要迷信国际组织。不论国际政府间组织、还是很多国际性社会组织,都面临着决策程序冗杂、人浮于事、效率低下等各种来自自身的挑战。在当前这个全球秩序加速演变的时代,很多老牌国际组织的作用日益受到各方越来越多的质疑。从更好参与全球治理的视角,中国应该从构建人类命运共同体的战略高度,培育和发展一批真正具有国际影响力的国际性社会组织,以为人类社会的健康可持续发展作出自己的贡献。

本篇文章来源于微信公众号: 致诚律师